ハッカーがつかうUse-After-Freeとは 解放済みメモリの落とし穴と悪用手法をやさしく解説

普段の生活で、貸りたものを返してから、また勝手に使ったら怒られますよね。

Use-After-Freeは、もう使わないって言ったのに使っちゃう危険なミスです。

目次

Use-After-Free(UAF)とは

プログラムで「メモリを利用」と宣言すると、コンピュータはそのための空間(メモリ)を準備します。使い終わったら、「利用終了」と言って、そのメモリを解放します。

この解放をせずにずっとメモリを使い続けると、無駄にメモリを使ってしまいます。

でも逆に、「利用終了」としてメモリを解放したのに、うっかり誤って使ってしまうことがあります。

これが「Use-After-Free」で、「すでに解放(free())されたメモリ」を、再び読み書きしてしまう危険なバグです。

これにより、予期しない動作や、攻撃者によるコード実行(RCE)が可能になります。

なぜUse-After-Freeは危険なのか

解放された領域は、次のmalloc()で他のデータに再利用される可能性があります。

それを知らずに古いポインタを使うと、他の変数を上書きしたり、機密情報を読み取ったりできます。

Use-After-Freeは権限昇格・サンドボックス脱出・Webブラウザの攻撃などに頻繁に使われます。

難しいですね。簡単に説明すると・・・

1.学校でロッカーを借りたとします。

2.使い終わったので、ロッカーを返しました(=free)。

3.でも次の日、またそのロッカーを勝手に開けて中身を入れました。

でも、もうそのロッカーは別の人が使っているかもしれません!

勝手に中に入れると、他人の持ち物を壊してしまうかも。

これと同じことが、コンピュータの中でも起きてしまいます。

もっとわかりやすく説明すると

※イメージです。(^^;

発生原因とC言語の例で理解しよう

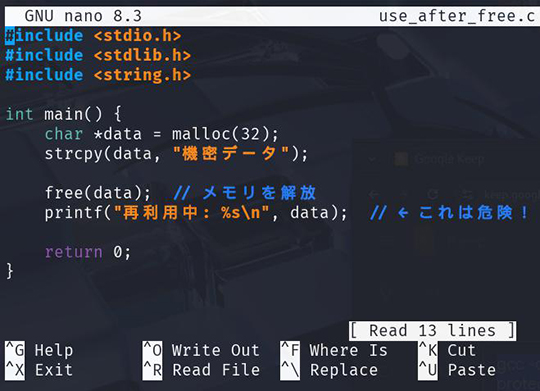

1.プログラム

ファイル名はたとえば use_after_free.c にします。

nano use_after_free.c

下記のコードを貼り付けて、Ctrl + O → Enter → Ctrl + X で保存します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

int main() {

char *data = malloc(32);

strcpy(data, "機密データ");

free(data); // メモリを解放

printf("再利用中: %s\n", data); // ← これは危険!

return 0;

}

この例では、free()したポインタ data をまだ使っています。

このあと他の変数でメモリが再利用されると、予測できないバグや情報漏洩が発生します。

2.コンパイル

gcc -o use_after_free use_after_free.c -no-pie -fno-stack-protector

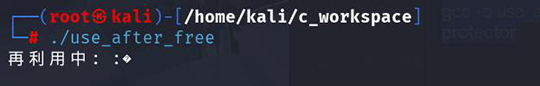

3.実行

./use_after_free

この実行結果について

再利用中: :◆

は、Use-After-Freeの典型的な症状です。

なぜ変な文字(:◆)が表示されたかと言うと、

free(data); によってメモリを解放したあと、printf("再利用中: %s\n", data); で、「もう使ってはいけない場所」を読み取ろうとしたためです。

実際の攻撃例とエクスプロイト手法

・tcache poisoning + Use-After-Free により、任意のメモリアドレスに書き込み可能。

・解放後にチャンクを再確保して、攻撃用のデータを書き込む。

Use-After-Freeを防ぐには

| 対策方法 | 説明 |

| free()後にポインタを NULL にする | 二度使いを防ぐ |

| メモリ管理ライブラリを使う | smart pointerやValgrindで検出可能 |

| ASAN(AddressSanitizer)を使う | 実行時にUse-After-Freeを検出してクラッシュさせる |

| ダングリングポインタに注意 | 解放されたポインタを他の変数に残さない |

ハッカーがつかうUse-After-Freeとは 解放済みメモリの落とし穴と悪用手法をやさしく解説のまとめ

Use-After-Freeは、一度free()で解放したメモリ領域を、うっかりもう一度使ってしまう危険なバグです。これにより、思わぬ動作やデータ破壊、さらには攻撃者によるコード実行が起こる可能性があります。C言語などで手動でメモリ管理する場面でよく見られます。

解放したメモリは絶対に再利用しないことを守るだけでも、多くのバグを防ぐことができます。