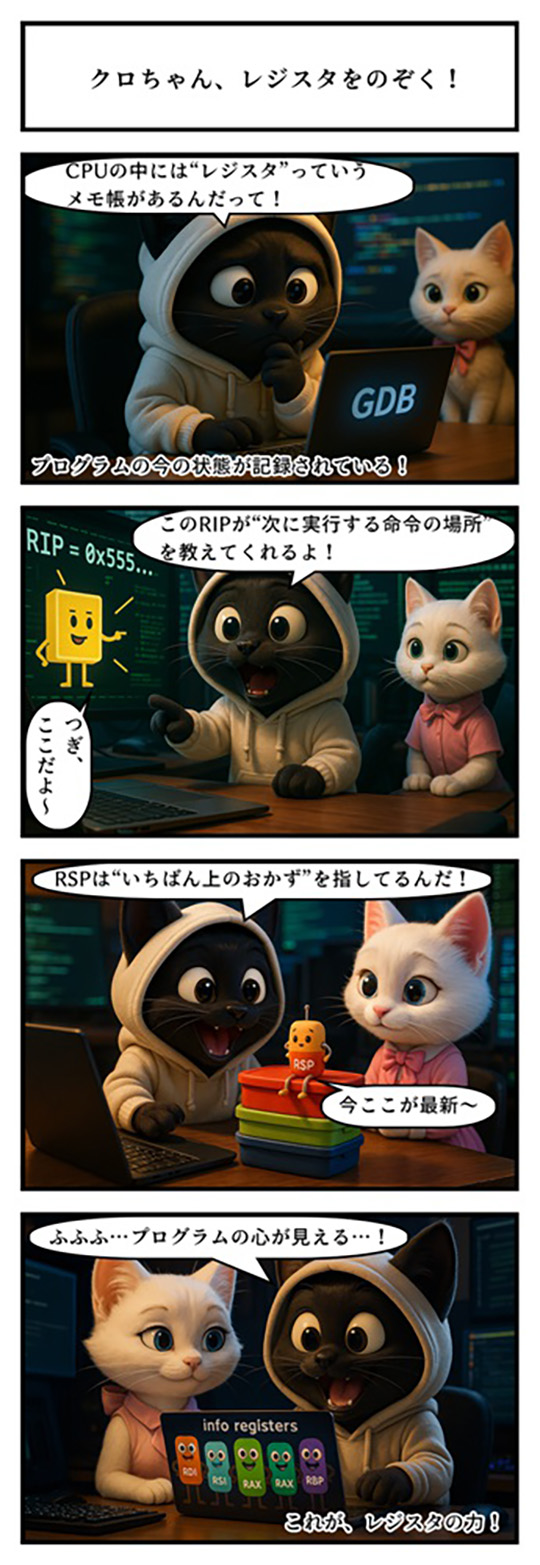

ハッカーは、レジスタを読めると強くなる。GDBでCPUの中身をのぞく方法

コンピュータの中にある「CPU(中央処理装置)」は、人間で言えば頭脳のようなものですね。

このCPUの中には「レジスタ」と呼ばれる、小さなメモ帳のような場所があります。

このメモ帳には、今、どの命令を実行中か、どこにデータがあるかなど、プログラムを正しく動かすための情報が入っています。

ハッカーは、このレジスタをのぞいて、プログラムが何をしているのかを調べるのです。

※イメージです。

※イメージです。

目次

レジスタとは

C言語で書かれたプログラムは、最終的にコンピュータの中の「CPU」が命令を実行します。

そのCPUには「レジスタ」と呼ばれる小さなデータ置き場があります。

レジスタは、変数や関数の実行位置など、一時的な情報を高速に扱うために使われます。

レジスタの役割と種類

GDBでよく見るレジスタには、次のようなものがあります:

RIP(Instruction Pointer)

役割:次に実行する命令(命令の番地)を指すレジスタ

RIPは「ここから次の命令を実行するよ!」という現在のプログラムの位置を覚えています。

GDBでステップ実行していると、次に動く命令のアドレスが常にこのRIPに入っています。

例)RIPが 0x555555554000 なら、その番地にある命令が次に実行されます。

例えると、

プログラムという本の「しおり」ですね。RIPが指しているページの命令が、次に実行されます。

RSP(Stack Pointer)

役割:スタックの一番上の位置を指すレジスタ

RSPは「今、スタックのどこが一番上か(=最新のデータ)」を記録しています。

スタックに値をpushしたり、popしたりするとRSPが上下に動きます。

バッファオーバーフローなどのエクスプロイトでは、RSPの動きを操作して攻撃します。

例えると、

スタックが「お弁当箱」だとしたら、RSPはいま一番上にあるおかずの位置を教えてくれます。

RBP(Base Pointer)

役割:関数のはじまり(ローカル変数の基準位置)を記録するレジスタ

関数が呼ばれると、スタックに情報が積まれます。その中で「ローカル変数はここから」と指し示すのがRBP。

GDBでスタックフレームをたどるときにも使います。

関数を抜けるとRBPは元に戻されます。

例えると、

ローカル変数を保管する「引き出しのスタート地点」。そこから何バイト分ズレた場所に変数があるかを探すときの目印。

RDI、RSI、RAX、RCXなど(汎用レジスタ)

1.RDI(1番目の引数)

関数に渡す第1引数の値が入る場所(例:printf("Hello") なら "Hello" のアドレスが入る)

2.RSI(2番目の引数)

関数に渡す第2引数(memcpy(dest, src, size) の src など)

3.RAX(戻り値、または演算結果)

関数が返す値(return 42; の「42」)は、RAXに格納されます。

4.RCX

状況に応じてさまざまな用途に使われます。たとえば、

① 関数の第4引数

LinuxのSystem V ABIでは、RCXは関数に渡す4番目の引数として使われることがあります。

② 繰り返し(ループ)回数のカウンタ

rep命令(繰り返し命令)や loop命令と一緒に使われることが多く、「何回繰り返すか」のカウンタとして使われます。

③ シフト命令の回数指定

shl,shr(ビットシフト)命令で、シフトするビット数をRCXに入れて操作することがあります。

④ 汎用計算用

その他の演算、デバッグ、関数の一時的な変数保持などにも使われます。

また、整数の計算や、システムコール番号などにも使われます。

例えると、

RDIやRSIは「プレゼント(引数)を受け取るための箱」。

RAXは「プレゼントの答え(戻り値)を入れる箱」。

関数呼び出し時のレジスタの流れ(System V ABI)

64bit Linuxでは、関数呼び出し時に以下のレジスタが引数として使われます(最大6つまで):

引数の順番、使用レジスタ

第1引数は、RDI

第2引数は、RSI

第3引数は、RDX

第4引数は、RCX

第5引数は、R8

第6引数は、R9

※R8とR9は、64ビットCPUアーキテクチャ(特にx86_64)で使用される 汎用レジスタ(general-purpose registers) の一部です。特に「関数に引数を渡すとき」に使われることが多く、第5引数・第6引数 を受け取るために使われます。

たとえば、以下のようなC関数があった場合、

void example(int a, int b, int c, int d, int e, int f);

このとき、各引数は次のレジスタに格納されて渡されます(LinuxのSystem V ABI):

引数 レジスタ

a RDI

b RSI

c RDX

d RCX

e R8

f R9

となります。

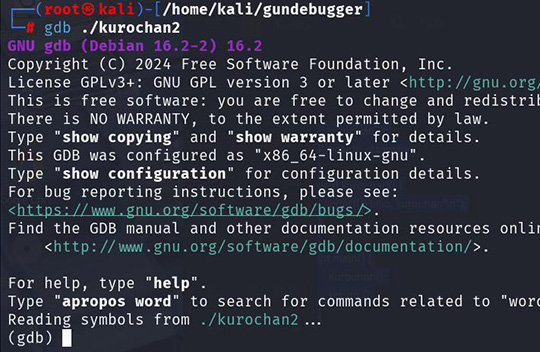

GDBでレジスタを見る方法

GDBでは、次のコマンドでレジスタの中身を表示できます。

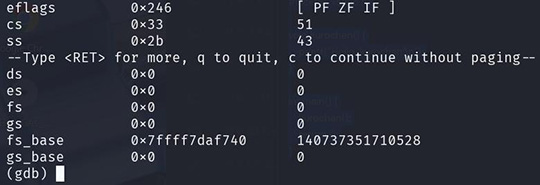

(gdb) info registers

実行すると、すべてのレジスタの値が16進数で表示されます。関数を呼ぶ前・後で、どの値がどう変わるのか見ることができます。

GDBで RIP, RSP, RBP の動きを観察する方法について

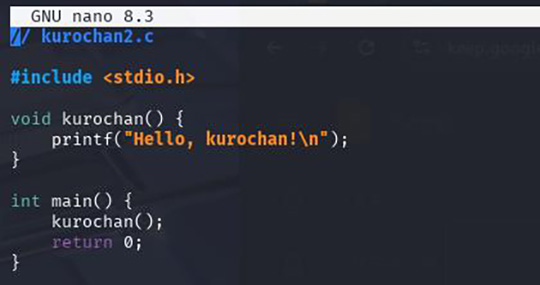

サンプルプログラム(kurochan2.c)

// kurochan2.c

#include <stdio.h>

void kurochan() {

printf("Hello, kurochan!\n");

}

int main() {

kurochan();

return 0;

}

ステップ1:コンパイル(-g オプション付き)

gcc -g kurochan2.c -o kurochan2

-g オプションは、GDBでのデバッグに必要な情報(シンボル情報)をバイナリに埋め込むために使います。

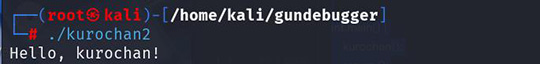

動作確認

./kurochan2

ステップ2:GDBを起動する

gdb ./kurochan2

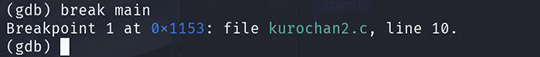

ステップ3:main関数にブレークポイントを置く

(gdb) break main

main() 関数の先頭でプログラムが一時停止します。

ステップ4:プログラムを開始する

(gdb) run

プログラムが main() の先頭で止まります。

ステップ5:ステップ実行してレジスタ確認

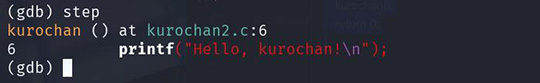

(gdb) step

main() の中の kurochan(); に進みます。

ステップ6:レジスタの内容を見る

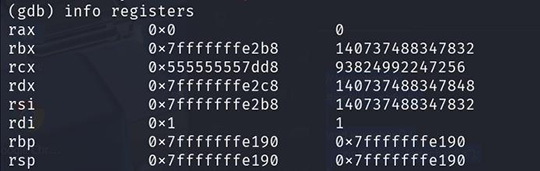

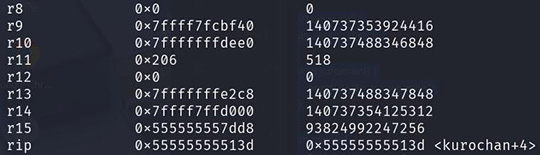

(gdb) info registers

すると、次のような出力が表示されます:

rip ← 次に実行される命令のアドレス

rsp ← 現在のスタックの先頭アドレス

rbp ← 関数の基底ポインタ(ローカル変数の基準)

スタックフレームとRBP/RSPの関係

関数が呼ばれるたびに、新しい「スタックフレーム」が作られます。

RBPがフレームの底、RSPが天井のような関係です。

これを理解すると、スタックオーバーフローやROP攻撃の土台がわかるようになります。

レジスタから見える「攻撃の入り口」

攻撃者は、RIPを書きかえて任意の命令を実行させることを狙います。

つまり、レジスタの動きを読む力があれば、「どこに入り込めるか」を見つけられるのです。

ハッカーは、レジスタを読めると強くなる。GDBでCPUの中身をのぞく方法のまとめ

コンピュータの頭脳であるCPUには「レジスタ」と呼ばれる小さなメモ帳のような場所があり、今どの命令を実行しているか、どこにデータがあるかなどの重要な情報を高速に扱っています。

ハッカーや開発者はGDBを使ってこれらのレジスタをのぞくことで、プログラムの動きや弱点を理解します。代表的なレジスタには、次に実行する命令の位置を指すRIP、スタックの先頭を示すRSP、関数の基準位置を記録するRBPがあります。

さらに関数の引数や戻り値をやりとりするRDI・RSI・RAX・RCX・R8・R9などの汎用レジスタもあります。GDBのinfo registersを使えばこれらの値を実際に観察でき、ステップ実行することで関数呼び出しやスタックフレームの変化も追えます。

レジスタを理解することは、プログラム解析やセキュリティ学習の第一歩だと考えます。